「誰もやってないから、お金が発生しているんです」【株式会社KOO】

- 2025-06-19

- michimichi編集部

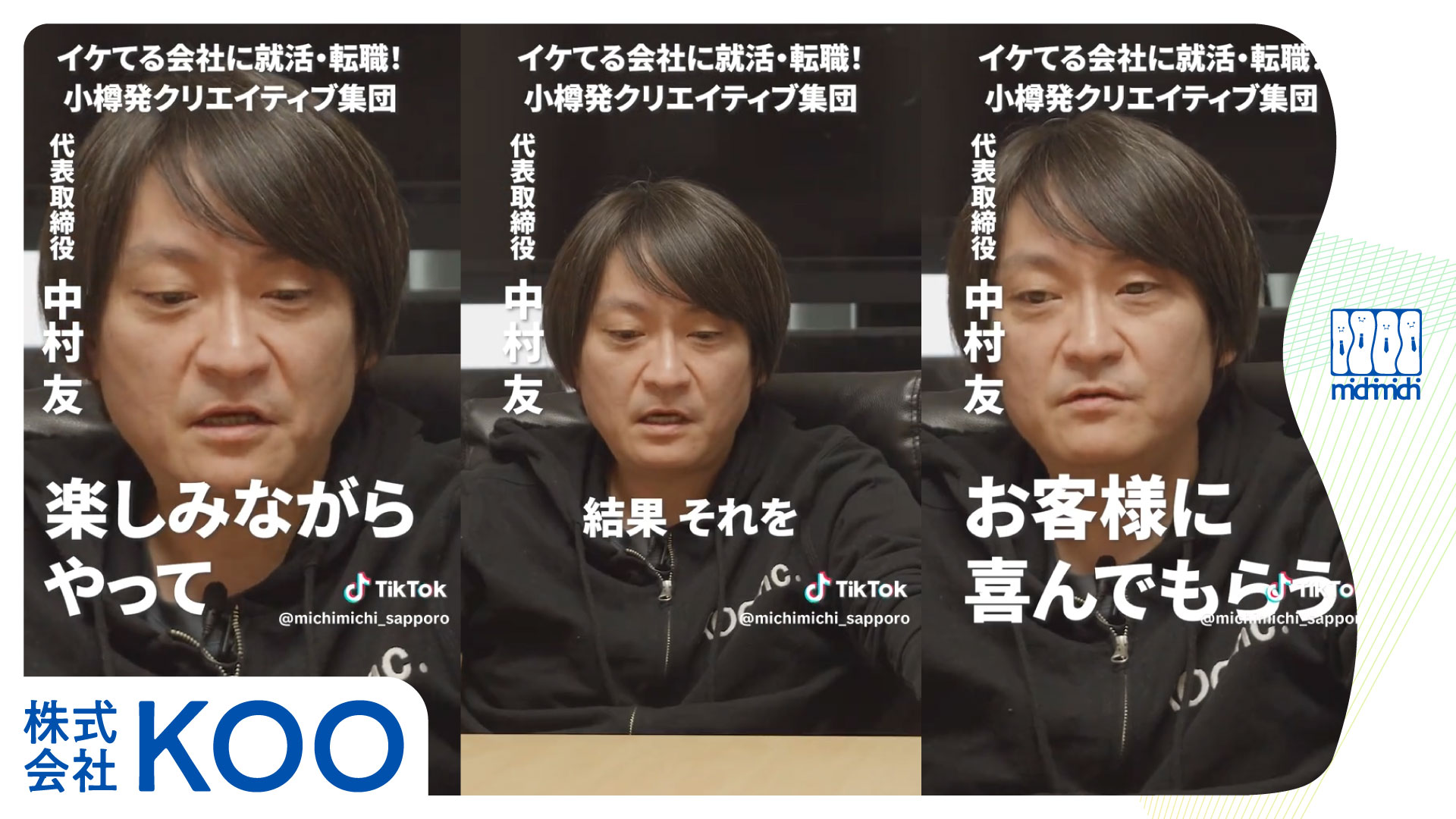

音楽、ドローン、デザインなどの分野で地元のみならず全国に顧客を持つ株式会社KOO。

少数精鋭のクリエイター集団を率いるのが小樽で生まれ育った中村友社長だ。

小さな頃から機械や新しいもの、テクノロジーが大好きだったという中村さんにクリエイターに大切なこと、会社の未来、そして小樽愛について聞いた。

根底にあるのは「新しい機械やテクノロジーが好き」

Q.ご経歴を伺えますか

もともとは作・編曲家をしていました。音楽の仕事をすることは、10代の頃から決めていました。若い時はロックバンドを組んでいたのです。バンドでメジャーデビューする以外のプロのミュージシャンのなり方なんて知りませんでしたしね。

大学入学後はダンスミュージックにハマったので、DJを始めました。世界飛び回ってDJやりたいなぁと思っていました。同時に2000年前後、DTMのようにパソコンで音楽を作ることが、学生レベルでもできるようになったので、曲も作ってみたいというところからスタートしました。

大学卒業する頃には、クラブミュージックシーンで活躍するアーティストになりたかった。なので就活もしたことがないですし、卒業したらアルバイトしながら、そういう道に行こうと思ってたんですよ。ただまともなアルバイトを卒業までしたことない上に、就職氷河期だったこともあって、バイトも全然受からない。

その後マスタリング会社に入ったんですけど、色々あって2か月で辞めまして…そこからは体調を崩して実家でほぼニートのような感じでした。ただ、音楽家になることは決めていたので、毎日朝から晩まで曲を作ってネットに投稿したりするのを続けていましたね。

そんな折、同じく音楽活動を続けていた兄が、お世話になっていた大きなレコード会社から「作曲家業っていうのがあるよ。曲が書けるんだから、作曲家業の方に興味ないかい?」とお誘いを受けたんです。

ただ、兄はメロディーをつくれるけれども、デモ音源の提出する時のバッキングが作れなかった。僕はそこが得意だったので、コンビでやろうという話になりました。それが27歳くらいのときです。J-POPやテレビで流れる曲をつくる作曲家事務所に所属しました。

その時にアーティストではなく、職業作曲家としてお金を稼ぐ方が可能性が高そうだと思い、勉強し始めました。30歳ぐらいの時には一人で生活するぐらいなら稼げるようになって、ずっと音楽をやってきたという感じですね。

Q.2019年に会社を設立してからは動画やドローン、CG分野を事業として展開されていますがきっかけは?

ドローンとの出会いは2012年ぐらいでした。元々ラジコンやテクノが好きだったのですが、それは「未来」を感じるとか、機械・メカに興味があったからなんです。

2012年ごろ、Perfumeのステージ演出などを手掛けるメディアアーティストの真鍋大度さんを特集したテレビ番組を観ました。まだ世に浸透する前のドローンを使ってダンスとドローンの動きを連動させるという演出でした。手の先にモーションキャプチャーつけて踊りの軌跡を座標として取得したものをドローンにプログラミングして、あたかも本当に一緒に動いているように見えるという手法です。

「ドローンってすごいな」と買おうとしたんですが、彼らが使っていたのは100万円を超えるような機種。どうしようかなと悩んでいた時に、20万円で買える製品が発売されました。これなら自分にも手が届くし、どうせドローンを買ったところで僕はプログラミングができないので撮影するぐらいしかないだろうと。とりあえず、空から撮っただけでもお金になるんじゃないかなと購入してみました。

それで、楽曲提供をしていたCMのディレクターさんに「ドローンを買ったんですよ」と言ったら「撮影があるから一緒に来てくれませんか」といきなり仕事になったんですよ。これはいいぞ、いい副業を見つけたなと笑

(VRに関しても)2017年ぐらいに360度カメラが出始めて、これなら自分でもできるかもと。これまでドローンをやってきたのだから空を飛ばして実写VRコンテンツを作ろうとなりました。基本的には新しい機械やテクノロジーが好きというのが根底にあるのだと思います。

クリエイティブがあまり浸透していない世界に我々がやってきたことを持ち込みたい

Q.中村さんが目指しているのは、どんな集団でしょうか?

特に大金持ちになりたいとかもないですし、何かあれこれやってみたら面白そうかなって思ったらやっちゃわないと気が済まないところがありまして…。会社をやってみようかな、友達にも言っちゃったし…という最初はほんとうに軽い思いで(会社を)作りました。今となって考えてみると、面白くてセンスいいものを作りたい。格好いいものを作って、その対価を貰いたい。どちらかといえば、アーティスト的な活動をもっと拡充させていきたい思いがありますね。

会社を始めて暫くは、ウチじゃなくてもできる仕事をたくさんやりました。もちろんどうでもいい仕事という意味では全くありません。当初抱いていた「自分達にしかできない一風変わったもの」とは違うということです。

それが今になって創業後の6年間でやってきたことを評価してくださる方が増えてきました。

創作性、クリエイティビティが一般的にはそこまで期待されてこなかった領域、例えば建設業だと、CADの見せ方についても「プレゼンするときにできるだけ格好良い方がいいじゃないですか」とか。そういうクリエイティブがあまり浸透していない世界に我々がやってきたことを持ち込むっていうのを意識してやっています。

求められるものだけで言えば、事務的に動画をつくる だけでもいいのかもしれませんが、「どうせならオリジナルのBGMで付けませんか」とか、「3Dデータをお持ちならそういうのを動画に差し込むともっとカッコ良くなって展示会で目を引くんじゃないですか」と。

「俺は小樽の人間なんだ」…合理性とかけ離れたことを大事にしたい

Q.小樽にいる意味をどう考えていますか?

最先端(の技術)はシリコンバレーで生まれる。海外の2年遅れぐらいで東京に入ってきて、東京のさらに2年遅れぐらい北海道へという感覚なので、東京の情報の追い方をしていれば、北海道では2年ぐらい先へ行けると思ってるんです。

今は(我々のやっていることを)わかってもらえる本州のお客様と実績を作ったりしていて、本州でも「小樽の会社なのに」と言ってもらえることが多くなりました。

音楽をやっている時も9割以上は東京近郊在住なんですよ。みんな上京するんですけど、僕は10何年前から完全リモートで12月の事務所の忘年会だけ東京に行っていました。

東京のシーンではそのエピソードが受けるんですよ。「小樽在住なんですか?できるんですか?」と。全部ファイルのやり取りだけでできるんですけどね。

僕は小樽が好きで、地元ですし、慣れていますし、会社をつくるのだって、おそらく札幌でやった方が有利じゃないですか。

でも、それではあまり意味がないんです。割とエモーショナルな人間なので、「俺は小樽の人間なんだ」みたいな合理性とかけ離れたところを大事にしたいんですよね。

「わかっているよ、損得で考えると…だけど、小樽好きなんだからいいじゃん!」と。

Q.そういう中村さんのもとで働く社員の方たちですが、活躍している人に共通する特徴は?

自分で工夫する人ですね。ウチはなんにも教えないんですよ。

弊社でやってることはマニュアルのないことばかりです。他の人が今まで手を出してこなかったことをやるので、そもそも前例がないんですよ。

(新しい業務のとき)スタッフには「このサイトとこのサイトに 一定の理屈は書いてある。ただ、僕たちが今作ろうとしているのは◯◯だ」と示した上で「まず一回、ちょっとこのラインまでやってみてくれないか」と伝えるんです。

そのときに「教えてもらってないんで、できません」「やったことないんでわかりません」という発想だと…(弊社では難しい)。

誰もやってないから、お金が発生しているのです。